宇宙飛行士・野口聡一さんは、2010年に2度目の宇宙フライトを終えた後、深い「燃え尽き」の状態を経験しました。その背景には、日本社会に根強くある

「プレッシャーこそが成長の糧である」

という考えがあったと語ります

• 「自分の弱さ」を知り、受け入れることの大切さ

• 他人の評価ではなく、自分自身の価値観で生きること

• 挫折や悩みを経験したからこそ見えた景色や成長

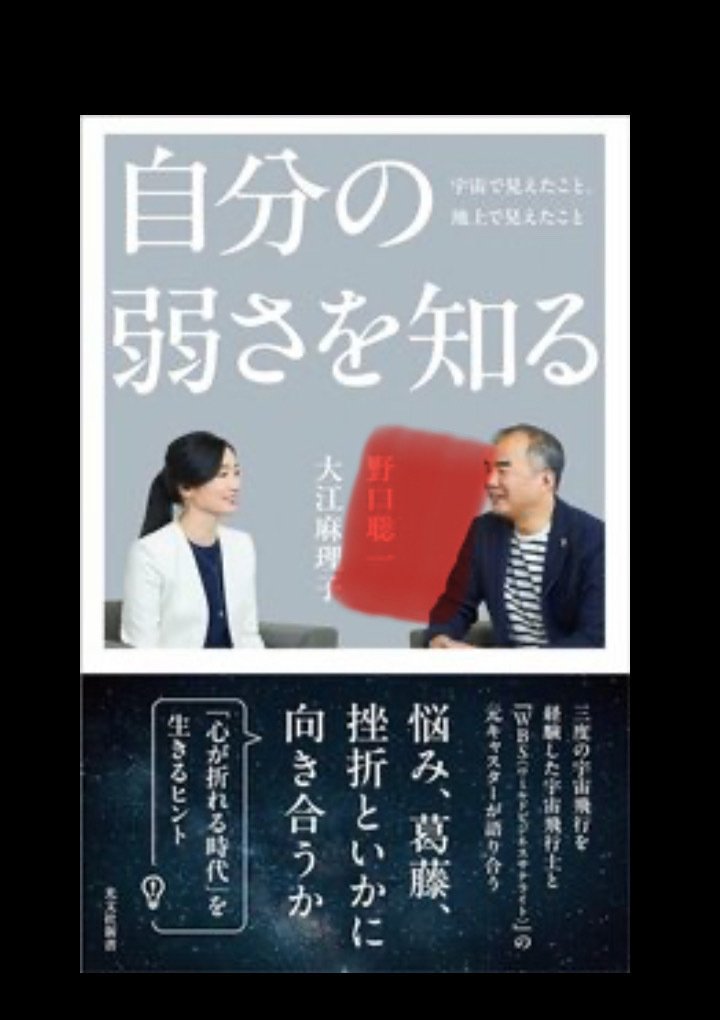

野口さんとWBSキャスター・大江麻理子さんの対談本では、宇宙やメディアの現場でのリアルな体験談とともに語られているので、自分の人生や働き方に悩んでいる人にとって、共感と気づきを与えてくれる一冊です

少年野球や高校野球、受験や出世競争など、「つらさを乗り越えたからこそ成長できる」という価値観は、特に昭和世代にはなじみ深いものです。しかし、野口さんはこの「成長神話」に疑問を持つようになったと言います…

「プレッシャーには“良いプレッシャー”と“悪いプレッシャー”がある」

という言い方もありますが、野口さんにとってプレッシャーは

『すべてストレスであり、人によって耐性が違うもの。そのため、一律に「頑張れ」と背中を押すのではなく、個人に応じたサポートが必要だ!』

と語ります。

現代は、誰の心も簡単に折れてしまう時代。かつては社会や家族のサポートによって何とか乗り越えられていたストレスも、今は個人の肩に重くのしかかっていると野口さんは指摘します。

だからこそ、これからの時代は「プレッシャーをかけることで成長する」という古い常識を見直す必要があるのではないでしょうか。

プレッシャーに頼る成長戦略ではなく、

「弱さを認めあい、支え合える環境」をどう作っていくか

が、これからの社会に求められる視点だと、野口さんの言葉は静かに問いかけています

終わりに

私は子供の頃ピアノを習っていました

毎年夏にあるピアノ発表会は、プレッシャーそのもの

でもそれがあったからこそ自分自身の糧、今の私の自信につながっています

私にとっては良いプレッシャーだったのだと改めて思います

私には良いプレッシャーだったけれど、お友だちの中には確かにピアノを辞めてしまった子もいたなと…

親になり子を持って、自宅教室ではいろんな子どもと関わってきましたが、プレッシャーによって潰れてしまう子どももいます

子ども自身が自分を知ることは大事、自分を知るにはある程度成長しないとわからないものです。それを見守る大人たちが、その子の性質を知り、みんなで見守りながらバックアップしていくのが理想なのかもしれませんね

人を育てるって、責任もあって実はすごいこと!! 一人では到底できないことなのです

コメント